同學之前傳來孔廟的照片,也附帶上七十二弟子牌位的照片,當年孔子周遊列國到處找工作而不遂其志,那些跟隨他的弟子一路吃苦受罪,實在也非常辛苦,然如今又有多少人還記得他們的名字?

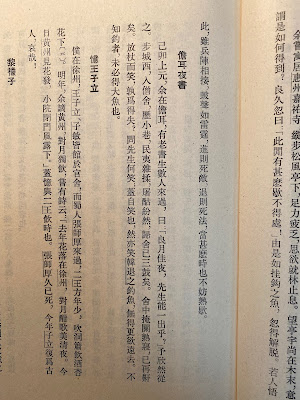

清代的李清,寫過一本《歷代不知姓名錄》,書中所載之人並非無名無姓,但歷史卻遺憾的沒有留下具體的姓名!《史記․淮陰侯列傳》中,記載韓信窮困時曾寄食於南昌亭長家中,「亭長妻」不喜歡韓信吃白飯,遂刻意不給飯的屈辱了他,之後韓信垂釣城下,於饑腸轆轆之時,有位「漂母」不計較回報的資助了韓信的飯食!再之後,又出現一位「屠中少年」,在大庭廣眾之下,激怒韓信不成而使韓信承受了跨下之辱!「亭長妻」、「漂母」、「屠中少年」這三位留下了歷史的具體記錄,但卻沒有姓名寄存!

同樣的,《孟嘗君列傳》中,記載孟嘗君與賓客談話時,屏風後常有一位記載談話的「侍史」以便處理未盡事宜,而某日孟嘗君在吃晚飯時,因為燭火遮蔽之故,有「一客」以為飯菜有差,一怒之下遂輟食求去,而後孟嘗君出示自己的飯菜,主客菜色其實相等,該客遂羞赧自殺了!再之後,有狗盜者為之盜白狐裘,有雞鳴者為之引雞鳴,但「侍史」、「一客」、「狗盜者」、「雞鳴者」這四個人,也都史無其名!歷史的紀錄很有限,誰能留名,誰不能留名,端在史家下筆之時的一念之間爾。

梁啟超寫《王安石傳》,大量取材了蔡元鳳所寫的《王荊公年譜考略》,並且在該傳之「例言」中,刻意註記如下:「屬稿時所資之參考書不下百種,其取材最富者為金溪蔡元鳳先生之《王荊公年譜》。先生名上翔,乾嘉間人,學問之博贍,文章之淵懿,皆為近世所罕見,所著《年譜》凡二十五卷,《雜錄》二卷,成書時年已八十有八,蓋畢生精力瘁於是矣。其書流傳極少,而其人亦不見稱於並世士大夫,殆不求聞達之君子邪?爰志數語,以諗史官。」蔡元鳳乃乾隆二十六年辛巳恩科第三甲第二十名進士,同科的狀元為陝西韓城的王杰,探花則為江蘇陽湖的趙翼!蔡元鳳一生事蹟雖著錄無多,但靠梁啟超《王安石傳》例言之助,以及錢穆《中國近三百年學術史》中所述之簡略數語,或可有幸留名於青史之中。

項羽垓下戰敗,脫逃至陰陵(今安徽定遠縣西北)時迷了路,乃向一位「田父」問路,田父不知出於何因,竟騙項羽向左,結果項羽的殘餘部隊遂陷入大澤之中而為漢兵所追及,項羽自知難再走脫,遂於回馬一戰時,先後又斬殺了「一將」、「一督尉」!而後一路南向戰至烏江之邊,「烏江亭長」請項羽上船東渡,以圖再起,但項羽以「天亡我」,且無顏見江東父老為由,最終自刎而亡!「田父」、「一將」、「一督尉」、「烏江亭長」,他們都是誰?歷史無可回復,這些代名詞遂成了他們永恆的姓與名。

立德、立功、立言,語稱三不朽,但歷史內的記述如此之多,人事時地物,又有多少人會清晰的記得那些與自己無關的過往?難怪唐朝李漢的《蒙求》,會在結尾時說:「浩浩萬古,不可備甄,芟繁摭華,爾曹勉旃!」我們確實讀不了那麼多,也記不得那麼多,但幸運的是,不論我們是否有緣讀了、記了,那些留下來的歷史,只要記述留存於世,即或不清晰真切,又或許缺了姓與名,都永遠在那,默默的等待大家的發掘與理解。凡走進歷史的,都只能由後人各自分說,已經閉上眼的,永遠不會再爭論了!王安石在《答韶州張殿丞書》中自言:「近世非尊爵盛位,雖雄奇俊烈,道德满衍,不幸不為朝廷所稱,輒不得見於史。…唯能言之君子,有大公至正之道,名實足以信後世者,耳目所遇,一以言載之,則遂以不朽於無窮耳!」顯然,任何想將所言留存於世者,若無大公至正之心,不論方法為何,終究都會湮滅消逝而無人聞問!何況跟本進不了史冊之內?而事實上,不論自己生前多有心,留下多少豐功偉業,產出多少經國大業,白雲蒼狗五十年之後,還能記得你的,已然少之又少,至於那留下來與你有關的文字記載,歷史長河中也要有人願意讀,而且讀的進去啊!

絕大多數的我們,不會歷史留名,但不妨礙我們努力活的精彩,活時留下什麼,應該比死後留下什麼來的更好!《末代武士》一劇裡,針對勝元的死,明治天皇向歐格仁提問:「Tell me how he died.」而歐格仁的回答卻是:「I will tell you how he lived.」當然,我們不該是為死後所留下的歷史而活,而是為生時所創造歷史而過!看看南懷瑾先生面對生活所說智慧之語:「你的心大了,大事也變成小事;當你的心很小時,小事也變成大事;當你的心扭曲了,好事也會變成壞事;當你的心健康了,壞事也會變成好事。」有一顆活著且能感受的善良之心,去帶動生時的一切,遠比歷史能否留名,顯然來的更為重要!

此時,我只想問:「所有知道我的名字的人啊,你們好不好?」